環境デザイン工学

廃棄物は都市に集積された貴重な資源です。積極的に再資源化,エネルギー回収などを図り,同時に環境の汚染やリスクを最小化することが強く求められています。

本研究室では,移動現象論や環境システム工学等の学理と,基礎実験,およびフィールド実験から得られる知見を基に,物質やエネルギーの動態を解析し,都市の代謝機能を担う、技術・社会システムや環境プラントの計画,設計,制御等について研究し,最適な環境都市代謝システムをデザインすることを目指しています。

教員

高岡 昌輝 ( Masaki TAKAOKA )

教授(工学研究科)

教授(工学研究科)

研究テーマ

- 固形廃棄物のリサイクル・処理・処分・管理

- 固形廃棄物のキャラクタリゼーション

- 廃棄物の熱化学変換によるエネルギー・資源回収

- 脱炭素を志向した新規廃棄物処理システムの開発

- 廃棄物からの有用金属の回収

- 有害廃棄物の処理及び管理

- 放射性物質汚染廃棄物の処理

連絡先

桂キャンパス Cクラスター C1-3号棟 461号室

TEL: 075-383-3335

FAX: 075-383-3338

E-mail: takaoka![]() epsehost.env.kyoto-u.ac.jp

epsehost.env.kyoto-u.ac.jp

大下 和徹 ( Kazuyuki OSHITA )

准教授(工学研究科)

准教授(工学研究科)

研究テーマ

- 高度下水汚泥処理システムの開発とその特性評価

- 液化ジメチルエーテルを用いた湿潤廃棄物の常温乾燥と汚染底質の浄化

- 下水汚泥のエネルギー利用推進に関する研究

- 固形廃棄物からの有価物の分離回収

連絡先

桂キャンパス Cクラスター C1-3号棟 463号室

TEL: 075-383-3336

FAX: 075-383-3338

E-mail: oshita![]() epsehost.env.kyoto-u.ac.jp

epsehost.env.kyoto-u.ac.jp

研究テーマ・開発紹介

固形廃棄物のキャラクタリゼーション

新しい技術の開発には,対象物質の徹底的なキャラクタリゼーション(特性把握)が必要です。たとえば固形廃棄物中の重金属の存在形態は,適切な廃棄物処理方法の選択・設計や資源の回収・再利用の推進に必須の情報です。また物質の物理化学的な存在形態(例:Cr(III),Cr(VI))により毒性や環境中への移行の容易さが大きく異なります。

本研究室では世界最先端の大型放射光施設(SPring-8)を利用するX線吸収微細構造(XAFS)分析や,逐次抽出法などの種々の分析法を組み合わせることにより,様々な化合物の複合体である固形廃棄物の形態を分析する工学的手法を確立することを目指しています。

図1. 都市ごみ焼却飛灰中のZn化合物のXAFSスペクトル

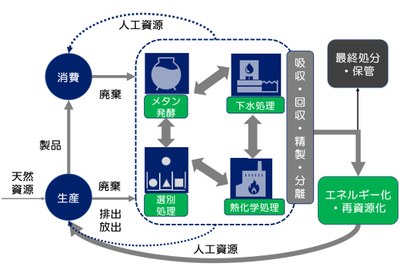

脱炭素社会・地域循環共生圏の実現に向けた廃棄物・資源循環システムの構築

脱炭素社会・地域循環共生圏の実現に向けて、廃棄物・資源循環分野では、個別の処理技術の変革及びリサイクル・処理システムの再構築といった抜本的なアプローチを考えなければ、今世紀半ばでのCO2排出実質ゼロを達成することは困難です。また、廃棄物はエネルギー・資源の塊であり、各地域においてエネルギー・資源供給拠点となり得ます。用いる技術・システムは自然条件、経済条件等の制約条件が異なることからそれぞれの国・地域に応じて様々な検討を行い、今後の道筋を見つける必要があります。本研究では、脱炭素社会・地域循環共生圏の実現に向けた廃棄物・資源循環技術の開発を行い、動脈・静脈を連携させた持続可能な新たな技術社会システムを提案することを目指します。

図2. 廃棄物・資源循環システムフロー

液化ジメチルエーテルを用いた下水汚泥,汚染底質の常温での乾燥と浄化

下水汚泥は,生活排水を下水処理場で処理する際に発生する産業廃棄物です。また,底質は河川や湖沼の底に蓄積する泥状のものを差し、PCBやダイオキシン類などの有害物質が濃縮されることもあります。いずれも,人間の活動に伴って莫大な量が発生,蓄積され,より確実,かつ効率的に減容化・無害化されなければなりません。

そこで,本研究室では液化ジメチルエーテル(液化DME)を用いた溶媒抽出による,新しい下水汚泥の乾燥,汚染底質の浄化プロセスを提案しています。この方法では,常温で対象物の乾燥と浄化が可能となること,溶媒として液化DMEが繰り返し利用できることが,最大の利点であり,本プロセスの構築を目指しています。

図3.液化ジメチルエーテルを用いた、下水汚泥の乾燥プロセス、およびPCB、ダイオキシン類汚染底質の浄化プロセスのフロー